社會性別指的是1)建構社會與組織;2)形塑行為、產品、科技、環境以及知識的社會文化常模、認同以及關係(Schiebinger, 1999)。社會性別態度與行為相當複雜,而且會根據時間與空間而轉變。重要的是,社會性別是多面向的(Hyde et al., 2018),而且是與其他社會分類,例如生理性別、年齡、社經地位、性傾向及族裔相互交織的(請見交織性的取向)。社會性別與生理性別是有差別的(Fausto-Sterling, 2012)。

社會性別指的是1)建構社會與組織;2)形塑行為、產品、科技、環境以及知識的社會文化常模、認同以及關係(Schiebinger, 1999)。社會性別態度與行為相當複雜,而且會根據時間與空間而轉變。重要的是,社會性別是多面向的(Hyde et al., 2018),而且是與其他社會分類,例如生理性別、年齡、社經地位、性傾向及族裔相互交織的(請見交織性的取向)。社會性別與生理性別是有差別的(Fausto-Sterling, 2012)。

與社會性別相關的三個面向

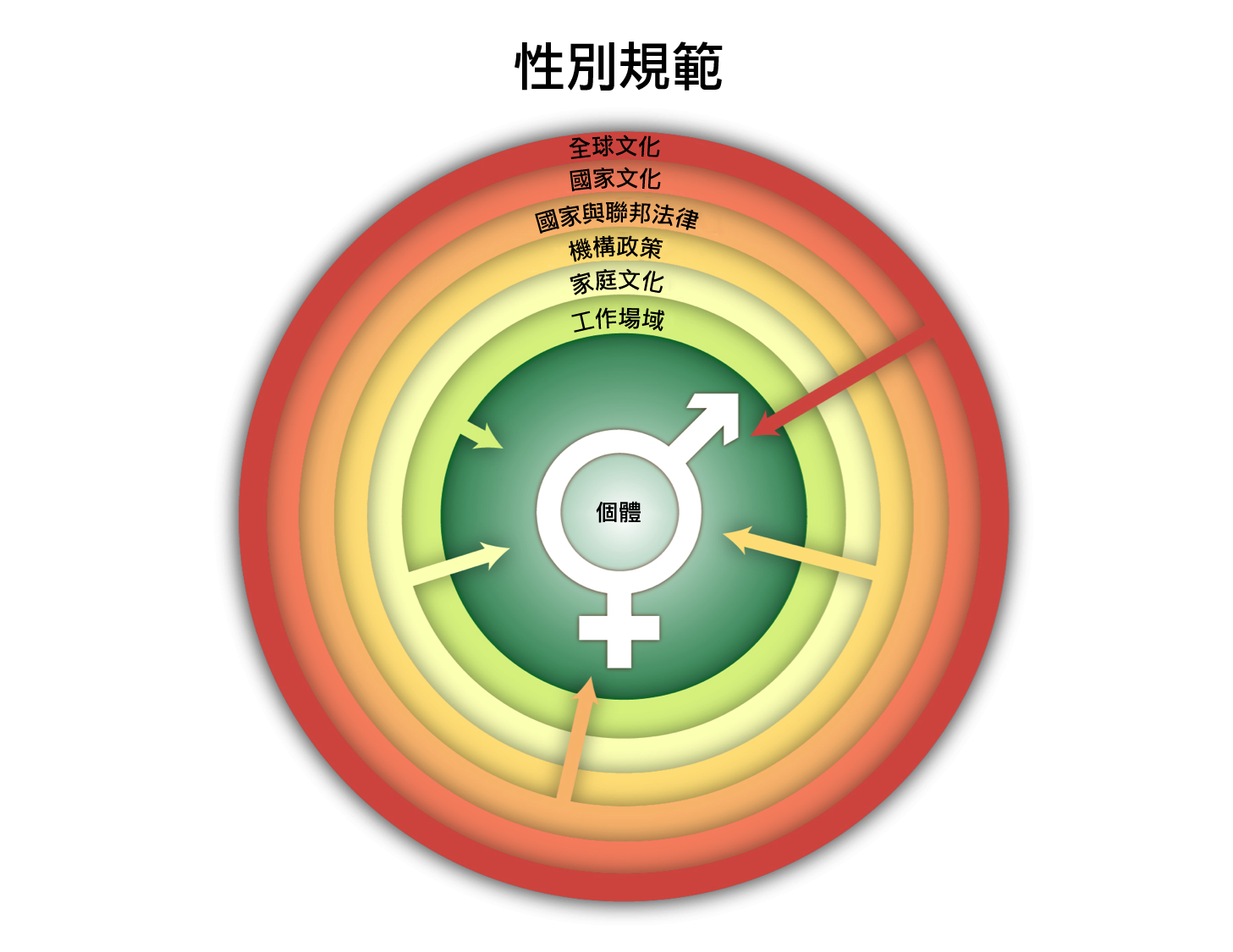

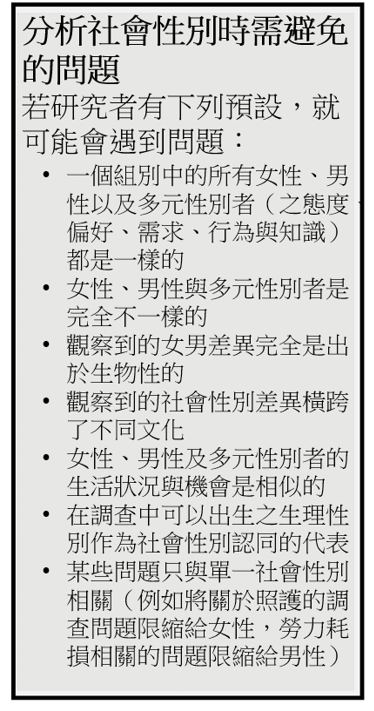

作為社群動物,人類是透過學習行為運作的。我們說話的方式、我們的禮儀、我們使用的物品,以及我們的行為都透露了我們是誰,同時也建立了互動的規矩。社會性別便是這些組織原則中的一組,建構了行為、態度、外貌以及習慣。

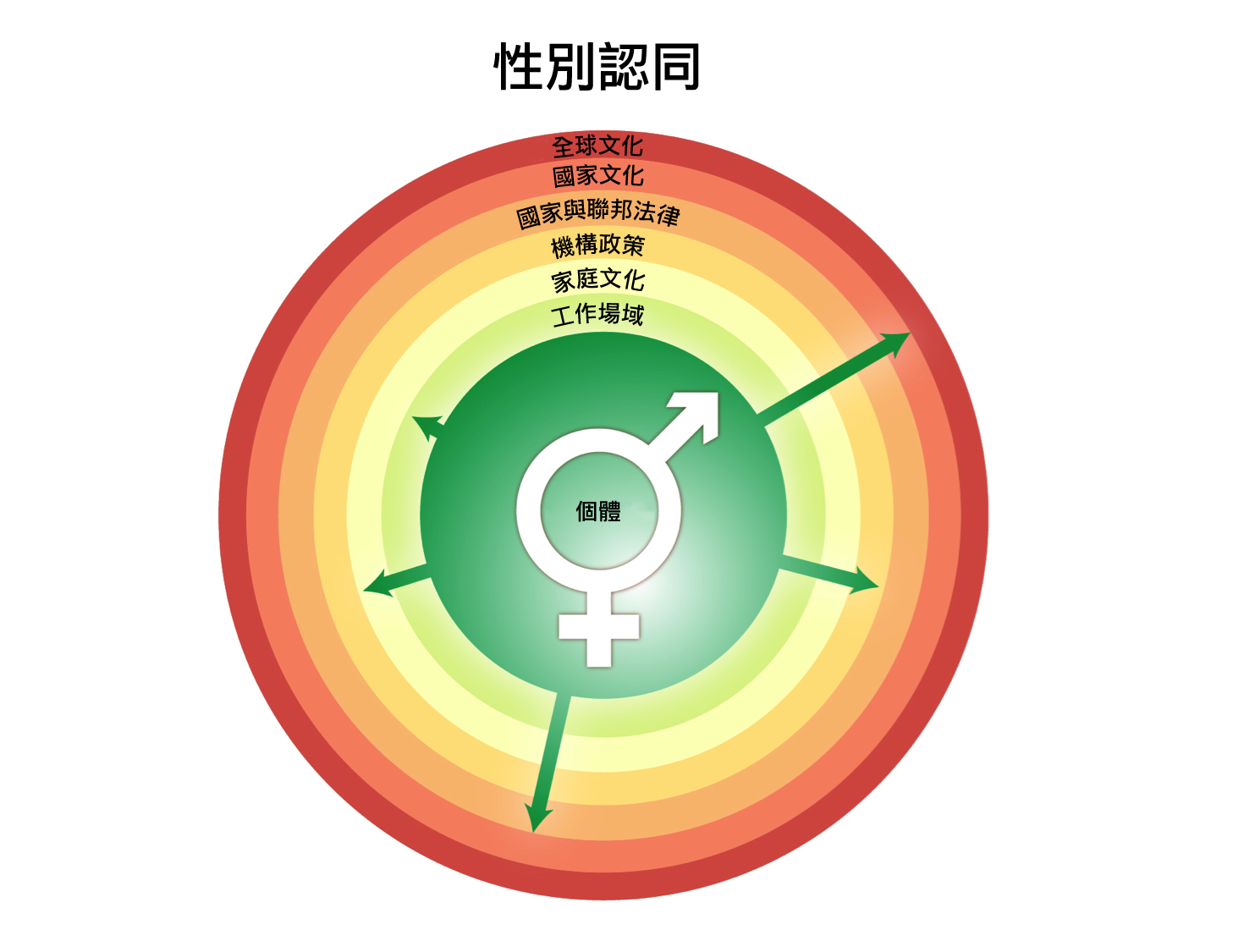

社會性別認同意指相對於社會性別常模,個人或群體是如何認知並呈現自我。美國國家學院(The U.S. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine)推薦了針對「社會性別認同」的資料收集方法(National Academies, 2022)。社會性別認同可能是具脈絡特定性的,並會與其他認同互動,例如族裔、階級,或文化遺產(請見交織性研究方法)。

社會性別認同意指相對於社會性別常模,個人或群體是如何認知並呈現自我。美國國家學院(The U.S. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine)推薦了針對「社會性別認同」的資料收集方法(National Academies, 2022)。社會性別認同可能是具脈絡特定性的,並會與其他認同互動,例如族裔、階級,或文化遺產(請見交織性研究方法)。

社會性別關係意指我們如何基於自身的生理性別與社會性別認同來與周遭世界的人和機構互動。社會性別關係包括了社會性別如何形塑家庭、學校、職場與公共環境中的社交互動,例如男性患者與女性內科醫師間的權力關係。

社會性別關係意指我們如何基於自身的生理性別與社會性別認同來與周遭世界的人和機構互動。社會性別關係包括了社會性別如何形塑家庭、學校、職場與公共環境中的社交互動,例如男性患者與女性內科醫師間的權力關係。

生理性別與社會性別互動社會性別一詞是在1960年代晚期,為了駁斥生物決定論將行為差異解讀為生物性的結果而產生的。「社會性別」被用以區別形塑行為與態度之社會文化因素,以及與生理性別相關的生物性因素。性別化行為與態度是習得的;不但不是固定不變的,也不具有普遍性。性別化經驗可能會影響生物學。此外,有些個體會為了與自身的社會性別認同更加一致而尋求身體上的改變。雖然在現實中生理性別與社會性別會交互作用,生理性別與社會性別仍常可作為相當實用的分析性詞彙(請見方法:分析生理/社會性別如何交互作用)。

生理性別與社會性別互動社會性別一詞是在1960年代晚期,為了駁斥生物決定論將行為差異解讀為生物性的結果而產生的。「社會性別」被用以區別形塑行為與態度之社會文化因素,以及與生理性別相關的生物性因素。性別化行為與態度是習得的;不但不是固定不變的,也不具有普遍性。性別化經驗可能會影響生物學。此外,有些個體會為了與自身的社會性別認同更加一致而尋求身體上的改變。雖然在現實中生理性別與社會性別會交互作用,生理性別與社會性別仍常可作為相當實用的分析性詞彙(請見方法:分析生理/社會性別如何交互作用)。

法定社會性別分類:政府通常會要求公民在正式文件中分類其社會性別認同,例如出生證明、駕照以及護照。有許多國家認同第三社會性別類別,其中包括了阿根廷、澳洲、孟加拉、加拿大、哥倫比亞、丹麥、德國、印度、馬爾他、尼泊爾、紐西蘭以及巴基斯坦。

參考資料

Aultman, B. (2014). Cisgender. Transgender Studies Quarterly, 1 (1-2), 61-62.

Fausto-Sterling, A. (2012). The Dynamic Development of Gender Variability. Journal of Homosexuality, 59, 398-421.

Fausto-Sterling, A. (2012). Sex/Gender: Biology in a Social World. New York: Routledge.

Hyde, J. S., Bigler, R. S., Joel, D., Tate, C. C., & van Anders, S. M. (2018). The future of sex and gender in psychology: Five challenges to the gender binary. American Psychologist, 74(2), 171-193.

Kessler, S. (1990). The Medical Construction of Gender: Case Management of Intersexed Infants. Signs: Journal of Women in Culture and Society. 16 (1), 3-25.

Marshall, Z., Welch, V., Minichiello, A., Swab, M., Brunger, F., & Kaposy, C. (2019). Documenting Research with Transgender, Nonbinary, and Other Gender Diverse (Trans) Individuals and Communities: Introducing the Global Trans Research Evidence Map. Transgender health, 4(1), 68-80.

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2022). Measuring Sex, Gender Identity, and Sexual Orientation.Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/26424

Nielsen, M.W., Peragine, D., Neilands, T. B., Stefanick, M.L., Ioannidis, J. P. A., Pilote, L., Prochaska, J. J., Cullen, M. R., Einstein, G., Klinge, I., LeBlanc, H., Paik, H. Y., Risvedt, S., & Schiebinger, L. (2020), Gender-Related Variables for Health Research, in press.

Ridgeway, Cecilia L., & Correll, Shelley J. (2004). Unpacking the gender system: a theoretical perspective on gender beliefs and social relations. Gender & Society, 18. 510-5.

Scandurra, C., Mezza, F., Maldonato, N. M., Bottone, M., Bochicchio, V., Valerio, P., & Vitelli, R. (2019). Health of non-binary and genderqueer people: A systematic review. Frontiers in psychology, 10.

Schiebinger, L. (1999). Has Feminism Changed Science? Cambridge: Harvard University Press